7월 15일[월] 잠이 깨어 일어나보니 벌써 아침 9시가 지났다. 방문을 열자 눈부시게 푸른 하늘이 쏟아져 들어온다. 맑은 날씨가 얼마나 반가운지 모르겠다.

*연하천 대피소 뒤뜰에서

김재수 씨 부인이 정성스레 차린 아침상을 받았다. 얼큰한 김치국에 밥을 말아서 해장국삼아 먹었다. 된장으로 담근 칼치알젓이 입맛에 딱 맞는다. 식사를 마치고 김재수 씨 부부와의 인연을 기념하는 뜻으로 연하천 대피소 앞에서 사진을 한 장 찍었다.

*연하천 대피소를 떠나기 전에

왼쪽부터 정구호 박사, 필자, 김재수 씨 부부, 정두용 박사

배낭을 꾸려 연하천을 떠난다. 김재수 씨 부부와 정승기 씨는 우리가 보이지 않을 때까지 손을 흔들어 준다. 참으로 고마운 분들이다. 그들에게 작별의 인사로 손을 흔들어 주고는 발길을 돌린다. 모든 존재는 한 번 만나면 살아서나 죽어서나 반드시 헤어지게 되어 있다. 이것은 그 누구도 예외가 있을 수 없는 인연법이다. 헤어질 때는 웃으면서 헤어지고, 다시 만날 때는 더 큰 기쁨으로 만날 수 있는 인연을 맺자고 마음속으로 다짐을 해본다.

생태보호를 위해 설치한 계단길을 오른다. 나무로 만든 계단의 양쪽으로는 사람들이 들어갈 수 없도록 철망을 쳐놓았다. 길가에 노루오줌과 승마가 많이 자라고 있다. 당귀도 더러 보인다. 주등산로에서 '등산로 아님'이라는 팻말을 지나 명선봉으로 오르는 오솔길에는 부끄럼을 잘 타는 새색씨처럼 고개를 숙인 모시대의 자주색 꽃이 더러 눈에 띈다. 꽃모양이 꼭 작은 종처럼 생겼다.

명선봉[1586.3m]에 올라 낭떠러지가 진 암벽위 전망대에 선다. 장쾌하게 내달리는 지리산의 능선들과 깊은 계곡들이 끝없이 펼쳐진다. 지리산은 이토록 넓고도 크고도 깊구나! 지리산의 바로 이러한 모습을 나는 그리워한 것이 아닐까! 눈이 시리도록 푸르른 하늘엔 뭉게구름이 몇 조각 한가로이 떠 있다. '눈이 부시게 푸르른 날은'이란 노래가 저절로 떠오른다. 지리산을 종주할 때마다 이 곳을 몇 번이나 지나쳐 갔는데도 이런 비경이 있는 줄은 미처 몰랐다.

명선봉을 뒤로하고 토끼봉으로 향한다. 가끔 노고단이나 뱀사골에서 천왕봉으로 가는 등산객들을 만난다. 그중에서도 지리산을 처음 찾는 이들이 꽤 많다. 한동안 활엽수림이 우거져 터널을 이룬 산비탈을 내려간다. 숲이 주는 그늘이 시원하여 더운 줄도 모르겠다. 비탈길을 다 내려와 안부에 이르자 바로 오르막길이 시작된다. 오르막길은 언제나 힘이 든다. 하지만 오르막길이 끝나면 내리막길이 있지 않은가! 우리네 인생사도 이와 같은 법! 힘을 내자.

오후 1시 20분경 토끼봉[1534m]에 올라선다. 정상은 밋밋하고 평평하다. 헬기장 한켠에는 수많은 사람들의 정성이 쌓였을 돌무더기가 있다. 돌무더기에 배낭을 벗어놓고 그늘을 찾아 쉬어가기로 한다. 여기서 남쪽으로 능선을 타고가면 아자방으로 유명한 칠불사로 갈 수 있다. 바로 앞에는 삼도봉과 반야봉이 손에 잡힐 듯 건너다 보인다. 어느 이름모를 소녀가 치마차림에 구두를 신고 정상부근을 서성이고 있다. 옷차림을 보면 등산객은 아닌 것 같은데..... 이상한 느낌이 든다.

토끼봉을 내려가는 길은 가파른 바윗길 한 곳을 제외하고는 비교적 경사가 완만하여 걷기에 편하다. 가까운 숲속에서 새들이 지저귀는 소리를 동무삼아 걷는다. 새소리마저 없다면 이 깊은 첩첩산중은 그야말로 적막강산이 아니겠는가!

2시가 조금 넘어 화개재[1360m]에 닿았다. 앞서 떠났던 진사장이 쉬고 있다가 반갑게 맞는다. 화개재라는 이름은 여기서 남쪽으로 화개골 마을이 바라보였다는 데서 유래한다. 옛사람들은 화개장터에서 소금과 해산물을 이거나 지고 이 재로 올라서 북쪽의 뱀사골을 따라 남원으로 넘나들었다. 또 남원의 농산물은 이 재를 넘어 화개장터로 날라졌다. 그러나 지금은 물자유통로로서의 기능을 잃은 지 이미 오래다. 북쪽으로 200m정도 내려가면 뱀사골 대피소가 있다.

화개재를 떠나 삼도봉으로 향한다. 곧 남한에서 가장 길다는 철계단을 만난다. 얼마나 긴지 중간중간 몇 번 다리쉼을 하지않으면 다리가 아파서 도저히 오를 수가 없다. 한 계단씩 쉬엄쉬엄 오른다. 계단길을 벗어나자 가파른 암릉길이 나타난다. 암릉길을 오르는 도중 전망이 좋은 바위에 올라 목통골과 화개골의 경치를 감상한다.

삼도봉[1,499m]에 올라서자 시야가 탁 트이면서 남쪽을 향해 치닫는 불무장등이 한 눈에 들어온다. 반야봉이 바로 앞에 있다. 삼도봉은 경남과 전남, 전북의 도계를 이루는 봉우리라고 해서 붙은 이름이다. 삼도봉의 원래 이름은 정상의 바위가 낫날처럼 생긴데서 낫날봉이었으나 지금은 와전되어 날라리봉으로도 불리고 있다. 배낭을 풀어 빗물에 젖은 옷들을 말리려고 바위위에 널었다. 쉰내가 풀풀 난다. 등산화와 양말도 벗었다. 햇볕이 쨍쨍 내려쬐니 금방 마른다. 다시 짐을 챙겨 떠날 준비를 한다.

삼도봉에서 5분 정도 걸려 노루목과 반야봉 삼거리에 도착했다. 오른쪽이 반야봉으로 가는 길이다. 한동안 울창한 숲속으로 난 가파른 바윗길이 계속된다. 중턱쯤에 있는 또 다른 노루목과 반야봉 삼거리에 이르러 배낭을 벗어놓고 정상으로 향한다. 가파른 암릉길이 이어진다. 숨이 턱에 닿는다.

4시 반이 조금 지나서 반야봉[1733.5m]에 올라선다. 반야봉은 천왕봉, 중봉, 제석봉에 이어 지리산에서 네번째로 높은 봉우리다. 정상에는 아담하게 쌓은 돌탑이 하나 있다. 그 옆에는 남원산악회에서 세운 표지석도 보인다. 뒤를 돌아보니 천왕봉을 향해서 거침없이 치달려가는 지리산맥이 장엄하다. 백두대간이 노고단을 지나 만복대를 거쳐 북쪽으로 달려가는 모습도 한 눈에 들어온다. 때가 늦은지라 지리산 8경중의 하나인 반야봉 낙조를 보지 못하는 아쉬움을 남기고 하산길에 오른다.

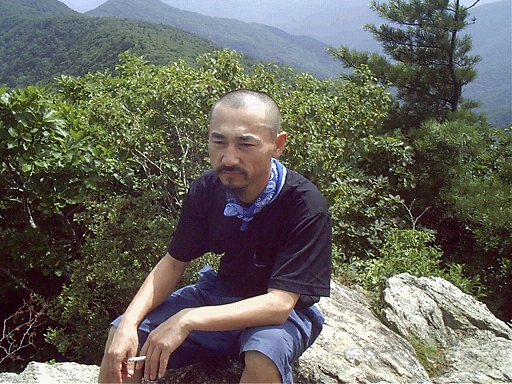

삼도봉과 노루목 삼거리에서 벗어놓았던 배낭을 다시 메고 노루목으로 향한다. 바윗길을 몇 번이나 오르내린 끝에 '황호랑이막터' 전설이 서려 있는 임걸령에 도착했다. 샘터로 내려가 삭발한 머리에 물을 들이부으니 시원하기 이를 데 없다. 전에는 여기서 피아골로 가는 등산로가 있었는데 지금은 폐쇄되었다.

임걸령을 지나면 이른바 '러브코스'로 불리는 평탄한 길이다. 피아골과 노고단 삼거리를 지난다. 왼쪽으로 노고단에서 왕시루봉으로 이어지는 산능선이 남쪽으로 달려간다. 이 일대는 돼지평전으로 멧돼지가 자주 출몰한다고 해서 붙은 이름이다. 길가에는 이제 막 꽃이 피기 시작한 비비추가 흔하다. 노고단이 얼마남지 않았다.

*노고단에서

왼쪽부터 정승기 씨, 진승탁 사장, 정구호 박사, 필자, 정두용 박사

저녁 7시가 다 되어서야 노고단[1507m]에 도착했다. 뒤를 돌아보니 바로 앞에는 반야봉이 우뚝 솟아 있다. 저 멀리 이틀전에 떠나온 천왕봉도 아스라이 보인다. 노고단은 옛날 신라시대부터 지리산의 산신 선도성모를 모시는 남악사가 있었던 민속신앙의 영지다.노고단이라는 이름도 지리산 신령인 선도성모를 마고할미로 존칭하며 부르게 된 데서 유래한다. 마고할미에게 제사를 올렸던 노고단으로 오르는 길목에는 문이 굳게 닫혀 있다.

노고단 대피소로 내려가는 길가에는 노오란 원추리꽃이 막 피어나고 있다. 일주일쯤 뒤면 원추리꽃의 장관을 볼 수 있겠다. 노고단 대피소에 이르러 잠시 쉬어가기로 한다. 대피소에는 지리산 종주를 하려는 사람들로 붐빈다. 서녘 하늘에는 저녁노을이 붉게 물들고 있다.

저녁 8시경 코재를 지나 성삼재[1070m]로 내려왔다. 휴게소에는 불빛도 없고 정적만이 감돈다. 구례행 시내버스도 끊겼다. 할 수 없이 택시를 불러 구례읍내로 갔다. 읍내 황금가든에서 삼겹살을 구워 하산주를 한 잔씩 했다. 된장찌개로 저녁도 먹었다. 점심을 거른 터라 꿀맛이다. 이번에 지리산을 처음 종주한 정두용 교수와 진사장에게 소감을 물어보니 매우 뜻깊은 산행이었다고 입을 모은다.

식사를 마치고 택시를 불러 구례구역으로 가서 밤 12시 10분발 서울행 무궁화호 열차에 몸을 실었다. 이렇게 해서 3박 4일간의 지리산 종주는 끝났다. 지리산을 떠나자마자 또 다시 지리산이 그리워지는 것은 왜일까!

2002.7.15

'명산 순례기' 카테고리의 다른 글

| 100대 명산 월악산 공룡능선 포토기행 (0) | 2004.11.01 |

|---|---|

| 100대 명산 북한산 백운대 포토기행 (0) | 2004.08.25 |

| 100대 명산 지리산 종주-우중산행으로 장터목에서 연하천까지 (0) | 2004.08.23 |

| 100대 명산 지리산 종주-비내리는 천왕봉에서 (0) | 2004.08.03 |

| 100대 명산 지리산 종주-중산리로 가는 길 (0) | 2004.08.02 |