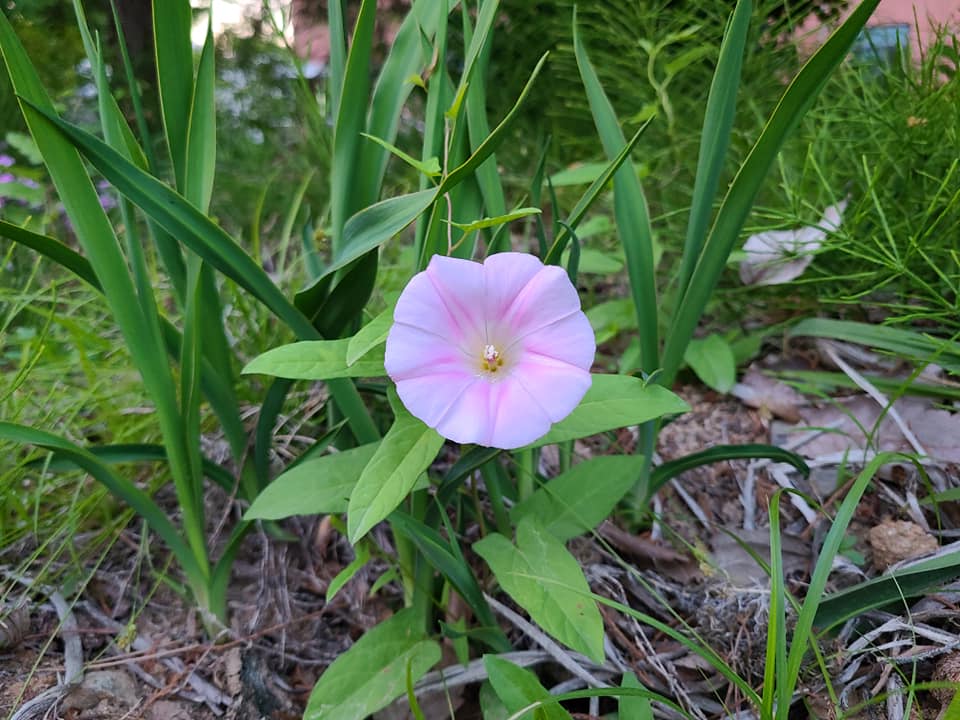

5월경 산행을 하다 보면 앵두나무 꽃과 비슷한 꽃을 만나는 경우가 종종 있다. 혹시나 앵두나무인 줄 알고 가까이 다가가서 보면 역시나 산이스라지이다. 앵두나무와 산이스라지는 꽃도 서로 닮았지만, 잎과 열매도 비슷한 점이 있다. 두 나무가 이렇게 닮은 것은 같은 벚나무속이기 때문이다. 산이스라지는 장미목 장미과 벚나무속의 낙엽 활엽 소관목이다. 학명은 푸루누스 이시도야나 나카이(Prunus ishidoyana Nakai)이다. 영어명은 마운튼 부쉬 체리(Mountain bush cherry), 일어명은 오쿠야마니와우메(オクヤマニワウメ, 奧山庭梅)이다. 꽃말은 '수줍음'이다. 산이스라지는 전국 산야의 표고 100~1,100m에 이르는 숲 가장자리나 계곡에서 자란다. 햇볕이 강한 전석지나 잡초지에 자생한다. ..